揭曉!2024年度河南省十大考古新發現結果發布

人民網鄭州3月17日電 (記者肖懿木)3月17日,記者從河南省文物考古研究院獲悉,2024年度河南省十大考古新發現出爐。汝州溫泉舊石器遺址、靈寶北陽平遺址、偃師古城村二裡頭文化遺址等10項考古發掘項目被評選為“2024年度河南省十大考古新發現”。

據悉,參選“2024河南考古新發現論壇”的考古項目,時代橫跨舊石器時代至宋元時期,凸顯出河南地區從史前到歷史時期的連續性和發展性。在實際考古工作中,各項目充分落實考古前置政策,注重多學科合作,運用精細發掘的理念,取得了豐碩成果。

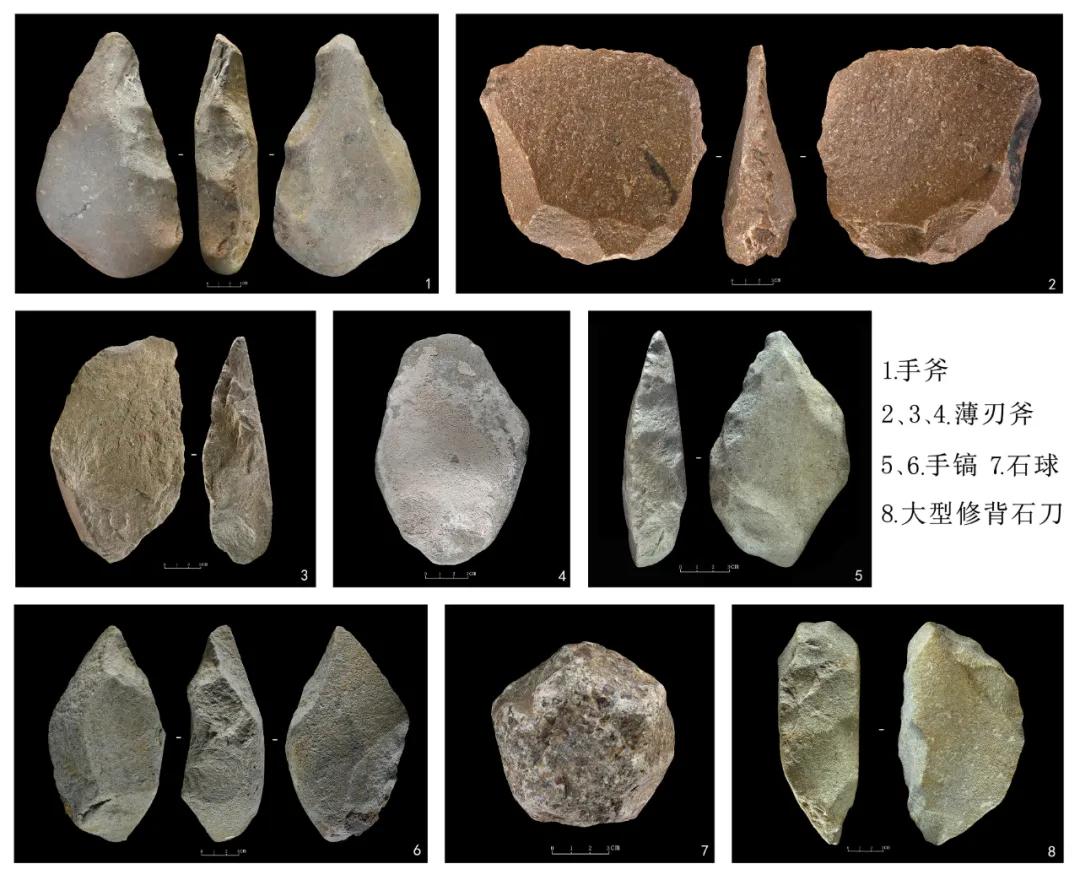

汝州溫泉遺址阿舍利工具組合。河南省文物考古研究院供圖

汝州溫泉舊石器時代遺址

汝州溫泉舊石器時代遺址位於河南省平頂山市汝州市溫泉鎮政府西南約2千米的牛澗河古河道內,地層厚約3米,遺物分布范圍達10萬平方米。

該遺址上層出土石制品包括石核、石片、刮削器、鑽器和鋸齒刃器等,原料以脈石英、石英岩為主,工具毛坯以片狀為主,整體上屬於小石片工業體系﹔下層出土以巨型石片、礫石為毛坯加工制作的工具,最重要的是發現手斧、薄刃斧、手鎬和大型石刀等阿舍利技術工具組合,原料以安山岩、石英岩為主,整體上屬於礫石、大石片工業技術體系。遺址出土的動物化石經鑒定有古菱齒象、牛、馬、羊和鹿等,屬中國北方晚更新世動物群。

汝州溫泉舊石器時代遺址發現了距今10萬至4萬年豐富的遺物、完整的地層,具有清晰的文化序列,該遺址為研究我國南、北方舊石器工業技術體系、阿舍利技術傳播與演變、現代人起源等重大學術問題提供重要材料。

靈寶北陽平遺址仰韶文化中期五邊形房址F15、F18。河南省文物考古研究院供圖

靈寶北陽平仰韶文化遺址

靈寶北陽平仰韶文化遺址位於河南省三門峽市靈寶市陽平鎮北陽平村西,現存面積72萬平方米,文化內涵主要為仰韶中期廟底溝類型文化遺存。2020年開始,聯合考古隊在北陽平遺址開展持續性考古發掘工作。2024年度共發現仰韶文化時期壕溝2條、房址3座、陶窯4座、灰坑237座等。

已有考古工作表明,在仰韶文化中期核心區內社會生產力顯著發展,農業經濟成熟繁榮,出現北陽平、西坡等大型中心聚落,社會分工、社會分化顯著,出現不同階層,進而形成對復雜社會有效的管理體系。

以北陽平遺址為核心的鑄鼎原遺址群在仰韶文化中期率先進入初期古國時代,可稱為“鑄鼎原古國”。其主要形成於北陽平、西坡等中心聚落的興建之時,最早或可至距今約5700年,在廟底溝類型向外強勢擴張影響時達到發展的鼎盛期。從目前的材料看,古國存續的時間至少可延至西坡墓地年代的下限,即距今5000年前后。

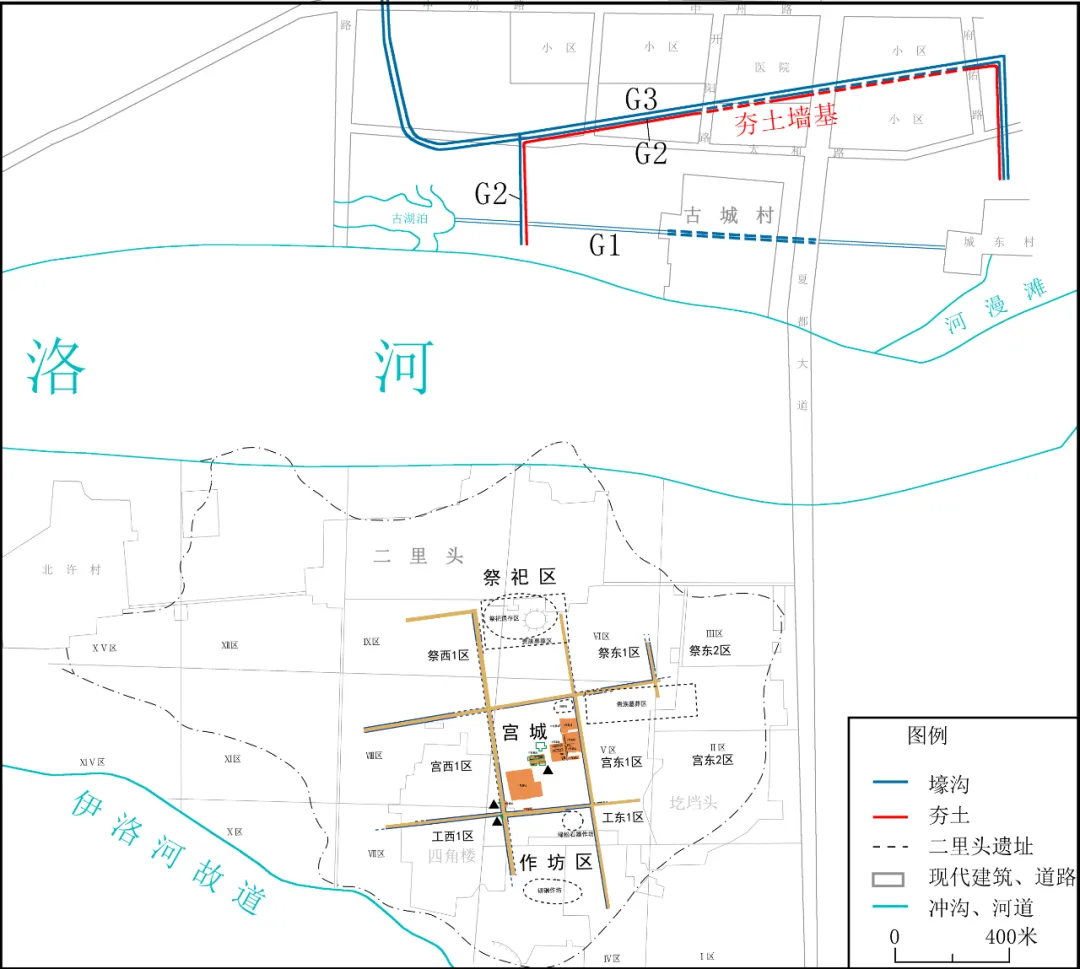

偃師古城村二裡頭文化遺址主要遺跡分布圖。河南省文物考古研究院供圖

偃師古城村二裡頭文化遺址

偃師古城村遺址位於河南省洛陽市偃師區首陽山街道古城村,與二裡頭遺址隔洛河相望,直線距離約1.6千米。主體遺存為二裡頭文化時期,商周、漢魏、唐宋、明清各個時期遺跡均有發現。

洛陽市考古研究院聯合中國社會科學院考古研究所於2021年至2024年正式開展對古城村遺址的考古發掘工作,主要發掘收獲為二裡頭文化時期的三條壕溝(G1、G2、G3)和夯土牆基。

古城村遺址發現的壕溝和夯土牆基,為探索二裡頭遺址的范圍、規模等提供了新的研究材料,使二裡頭遺址作為早期國家的都城要素更加的完備。

古城村遺址作為二裡頭遺址外圍范圍的確認,合圍的區域在同一時期遠遠大於其他中心城址的規模,將為二裡頭遺址作為早期王朝國家都邑提供更為堅實的支撐。因此,古城村遺址的考古工作,為下一步探索二裡頭遺址的城市布局、功能分區等問題提供了重要線索,也為二裡頭遺址保護、展示與利用提供科學的依據。

鄭州商城書院街北片區二裡崗文化時期夯土基址分布圖。河南省文物考古研究院供圖

鄭州商城遺址書院街北片區

鄭州商城遺址書院街北片區位於鄭州商城遺址內城西南部,是由鄭州市管城回族區南大街、紫荊山路、東大街、書院街圍合的近方形區域。

2022年7月至今,為配合鄭州市商都歷史文化區書院街北區項目工程建設,河南省文物考古研究院對該項目用地進行考古發掘。遺跡種類多樣,有灰坑、墓葬、水井、房址、夯土基址、陶窯等。其中以二裡崗文化時期和唐宋金元時期的遺存最為豐富。

此外,書院街北片區唐宋金元時期遺跡多樣,有房址、窖穴、窯、灶、道路、水井、灰坑和墓葬等,出土遺物豐富,有陶瓷器、玉器、銅器、石器和骨器等。至遲在晚唐時期,鄭州城就已經形成了以道路為分割的網格式布局,而且某些網格區具有特殊的功能區劃。

鄭州商城遺址書院街北片區二裡崗文化時期夯土基址、墓葬以及祭祀遺存的發現填補了鄭州商城西南部考古發掘的空白,為認識鄭州商城西南部性質與功能的歷時性變化提供了豐富詳實的材料,對理解和解讀鄭州商城城市布局及其城市化的發展階段具有重要意義。另外,此次考古發掘有力証明了鄭州是從商代到明清一直延續使用的城市,是古今疊壓型城市遺址的典型代表。

鄭州崗崔商代遺位置示意圖。河南省文物考古研究院供圖

鄭州崗崔商代遺址

崗崔遺址位於河南省鄭州市高新區溝趙辦事處崗崔村東北台地上,遺址北距索河約1.1公裡,東距須水河約1.8公裡,西北距大師姑城址約0.7公裡,東北距小雙橋遺址約7公裡,東南距鄭州商城約18公裡。

2024年,為配合鄭州市聯東U谷產業園建設,經國家文物局批准,鄭州市文物考古研究院對該遺址開展了考古發掘工作,共發現有白家庄期聚落中心居址區、制陶作坊區,以及墓葬30余座、灰坑670余處。

崗崔遺址作為一處文化面貌單純的白家庄期聚落遺址,是小雙橋外圍一處中型聚落,面積達15萬平方米。其發現突破以往文物普查及索須枯河流域夏商專題調查對於遺址范圍的認識,結合大師姑遺址的發掘成果,可清晰展示出從大師姑到崗崔聚落逐漸向東南遷移的歷時性變遷,為研究夏商聚落演變提供了重要線索。

該遺址發現的房址及墓葬為研究商代建筑形態的演化和該時期一般平民的墓葬形制、葬制葬俗、人群來源提供了新材料。

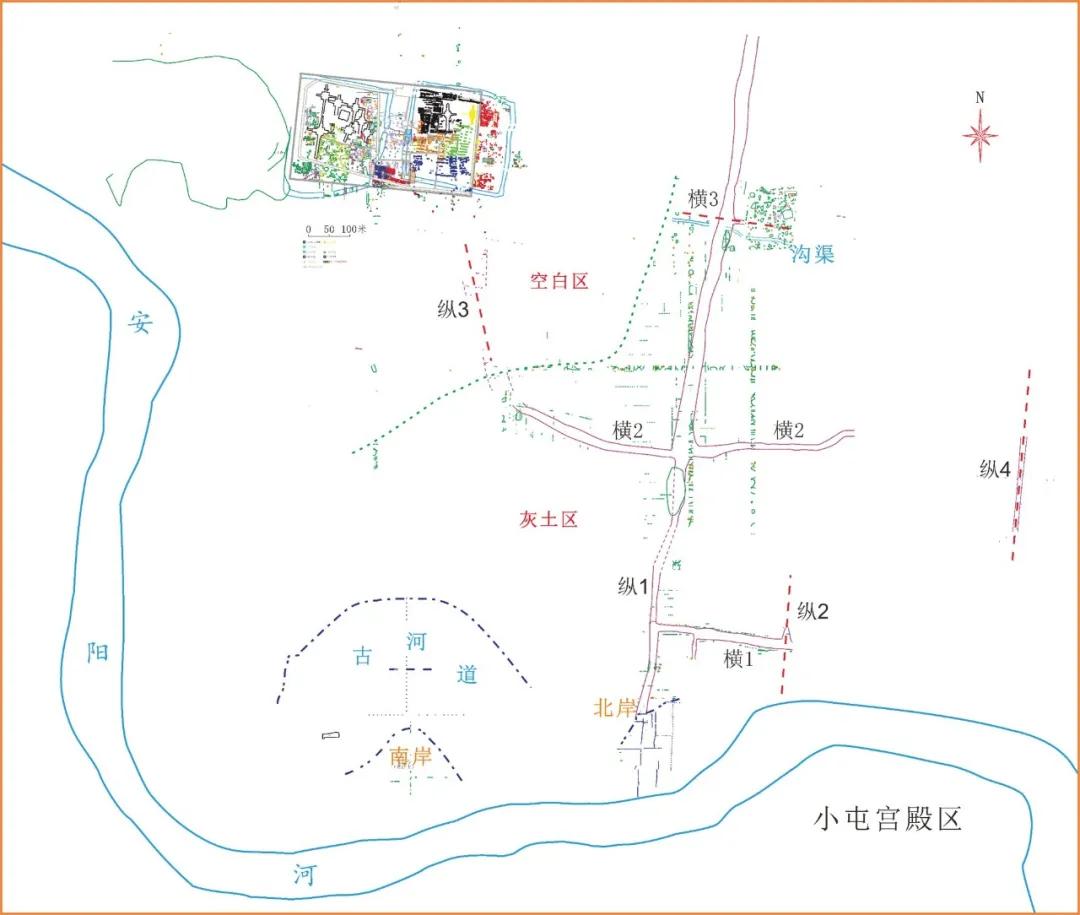

洹河北岸晚商道路分布圖。河南省文物考古研究院供圖

安陽殷墟商代晚期干道和王陵區祭祀遺存及老六庄族邑遺址

2024年度,中國社會科學院考古研究所在洹河北岸地區鑽探發現多條古代道路的路溝和溝渠,路溝多條,有橫向、縱向兩種,分寬、中兩級,最寬一級寬度超過15米,最寬處近30米。溝渠一條,寬6、深3、長100余米,初現商代晚期大邑商都城的三橫三縱骨干道路網絡格局。

王陵區西圍溝內探出疑似大墓2座,其中一座帶一條墓道,明確兩圍溝之間的中北部為空白區。鑽探確認王陵區西周早期聚落的面積超過8萬平方米,是殷墟范圍內發現的最大的西周早期聚落。

在西北岡商王陵區西圍溝東側探方內發現58座商代祭祀坑,發掘48座,可分為大、中、小三類,均為長方形。以大型祭祀坑最多,發掘確認有6排。由新發掘大型祭祀坑的填埋特點推測,祭祀坑內存在多次祭祀。祭祀坑內動物骨骼種類豐富,包括馬、牛、象、鳥等,還有特殊組合坑。此外,在該發掘點還發現西周灰坑、墓葬。

2024年度探明並確認殷墟洹河北岸地區縱橫交織的干道網絡以及溝渠,填補了該區域大型線性遺跡的空白,搭起了大邑商都城空間的骨干框架。結合以往殷墟考古發掘確認,大邑商都城的道路分寬、中、窄級,可稱為干道、街、巷。勘探發現洹河古河道的南、北岸各一段,與今天的安陽河河道走向不同,對研究洹河與古代人居環境有重要意義。王陵區考古發掘以及多學科綜合研究,為研究王陵區分區、商代祭祀活動及其形式、商代社會性質等提供了新資料。

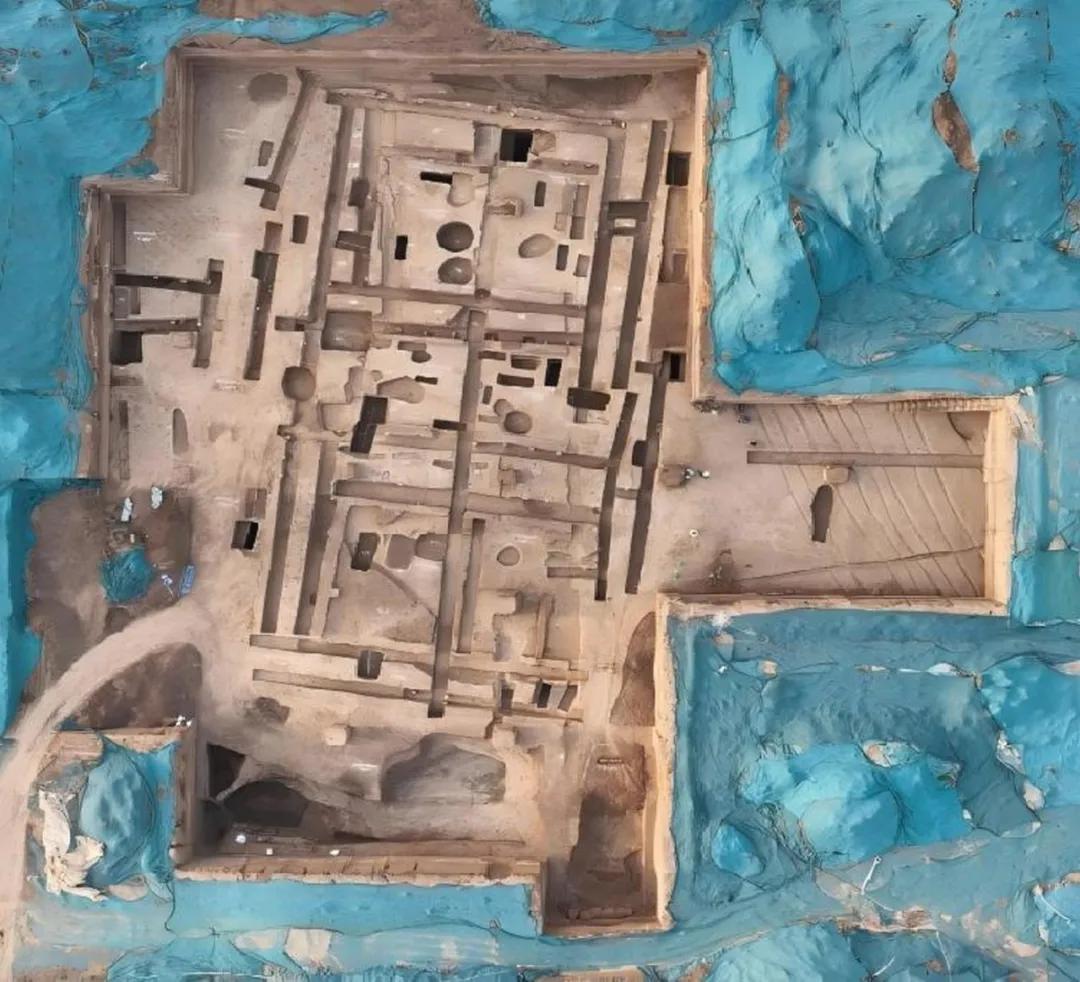

老六庄族邑遺址一號建筑基址航拍圖。河南省文物考古研究院供圖

老六庄遺址位於殷墟西南部,距宮殿宗廟區約2.9千米,是近年來新發現的一處大型晚商族邑遺址,為殷墟遺址的重要組成部分。族邑內部存在一定的功能分區,布局結構從早到晚發生了較大變化。族邑的使用年代為殷墟二期晚段至四期,西周早期廢棄。青銅器上“冉”字銘文看,族邑可能與冉族有關。老六庄遺址的發掘為研究商代晚期族邑的構成、功能、性質以及歷時性變化提供了新資料。

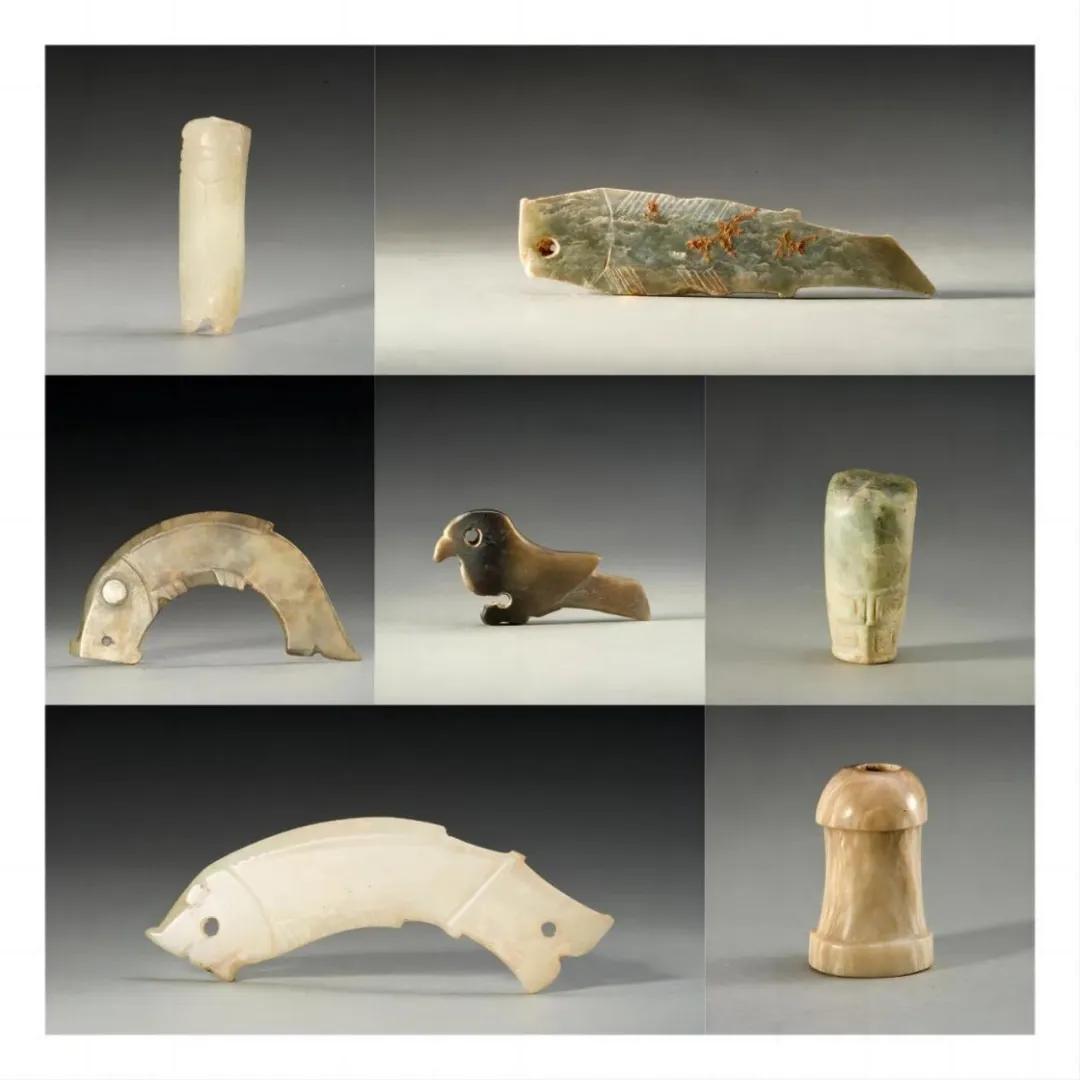

丁寨遺址部分出土玉器。河南省文物考古研究院供圖

西平丁寨商周之際墓地

商周墓地位於遺址西南部,共發現墓葬32座,此次共發掘27座,大多數墓葬被盜掘。

墓地可分為三區。第一區位於墓地西南,包括3座甲字形墓,盜擾嚴重,墓道朝南,墓主頭向北。其中,M26規模最大,建造方法為先挖南北長8.7、東西寬6.6米的墓坑,坑內底部鋪墊2-5厘米厚的木炭,然后夯筑墓基,再在墓基上開挖“亞”字形墓室,並構筑“亞”字形槨室。第二區位於墓地西北部,包括4座土坑豎穴墓,墓主頭向東,墓葬隨葬品較少。第三區位於墓地中東部,包括25座土坑豎穴墓,又可細分為若干組,墓主頭向南,俯身直肢,保存相對較好的人骨經鑒定均為男性,均隨葬銅器、玉器、陶器等。

墓葬普遍有腰坑,內有殉狗,部分墓葬填土中有殉狗或動物肢骨。土坑豎穴墓葬具多數為一棺一槨,僅1座墓葬為單棺,棺底均鋪撒朱砂。隨葬品有金器、銅器、玉器、陶器、骨器、石器等。未被盜擾的墓葬隨葬銅器組合為爵、觶,陶器組合為鬲、簋、罐或鬲、簋。隨葬陶器多數具有濃厚的殷墟文化風格,個別器物屬淮系文化風格。由陶器器形判斷墓葬年代為殷墟四期,部分追繳回的銅器具有西周初年的風格,已有的測年數據范圍也在商末周初。綜合分析,丁寨墓地的年代應為商末周初。

M15銅爵銘文為“文夏”、銅觶銘文為“文祖乙”,M25銅簋銘文為“文?”,據此判斷,該墓地應屬於“文”或“文夏”族墓地,為傳世“文夏父丁”銘銅器提供了最可能的出土地。

基於以上發現,推測丁寨墓地應屬於商王信賴的“文”或“文夏”一族,在殷墟四期早段時受商王派遣,管理商王朝南土,駐守在商代金道錫行之路上,隨商周更替、周公東征而在此地消亡。碳十四測年、同位素、古DNA等多學科研究正在進行中,相關成果將為進一步判斷墓地年代、研究人群遷徙等提供科學支撐。該項目考古發掘成果對研究商代晚期對南土的經營、商周更替等學術問題具有重要價值。

東周王城七裡河官營手工業作坊遺址分布示意圖。河南省文物考古研究院供圖

洛陽東周王城七裡河官營手工業作坊遺址

七裡河東周手工業作坊遺址位於洛陽市澗西區黃河路以東、大明渠以南、澗河街以西,地處洛陽東周王城遺址內的中部偏西,西距東周王城西城牆約100米,遺址主體年代為戰國中晚期,主要發現夯土建筑基址、房址、窯址和灰坑等遺跡。

綜合地層和遺物信息,初步認為七裡河手工業作坊遺址時代為戰國中晚期。其中,本次發現的夯土圍合的院落式建筑基址與瞿家屯東周宮殿建筑類似,也應為東周王城內官式建筑遺存。

遺址內出土的“藺”字錢范、“公”字陶量,表明該遺址為官營手工業作坊。七裡河東周手工業作坊遺址是東周王城遺址考古的又一次極其重大的發現,為研究東周王城的城市布局、手工業制作流程、鑄造管理等提供了極為珍貴的考古資料。

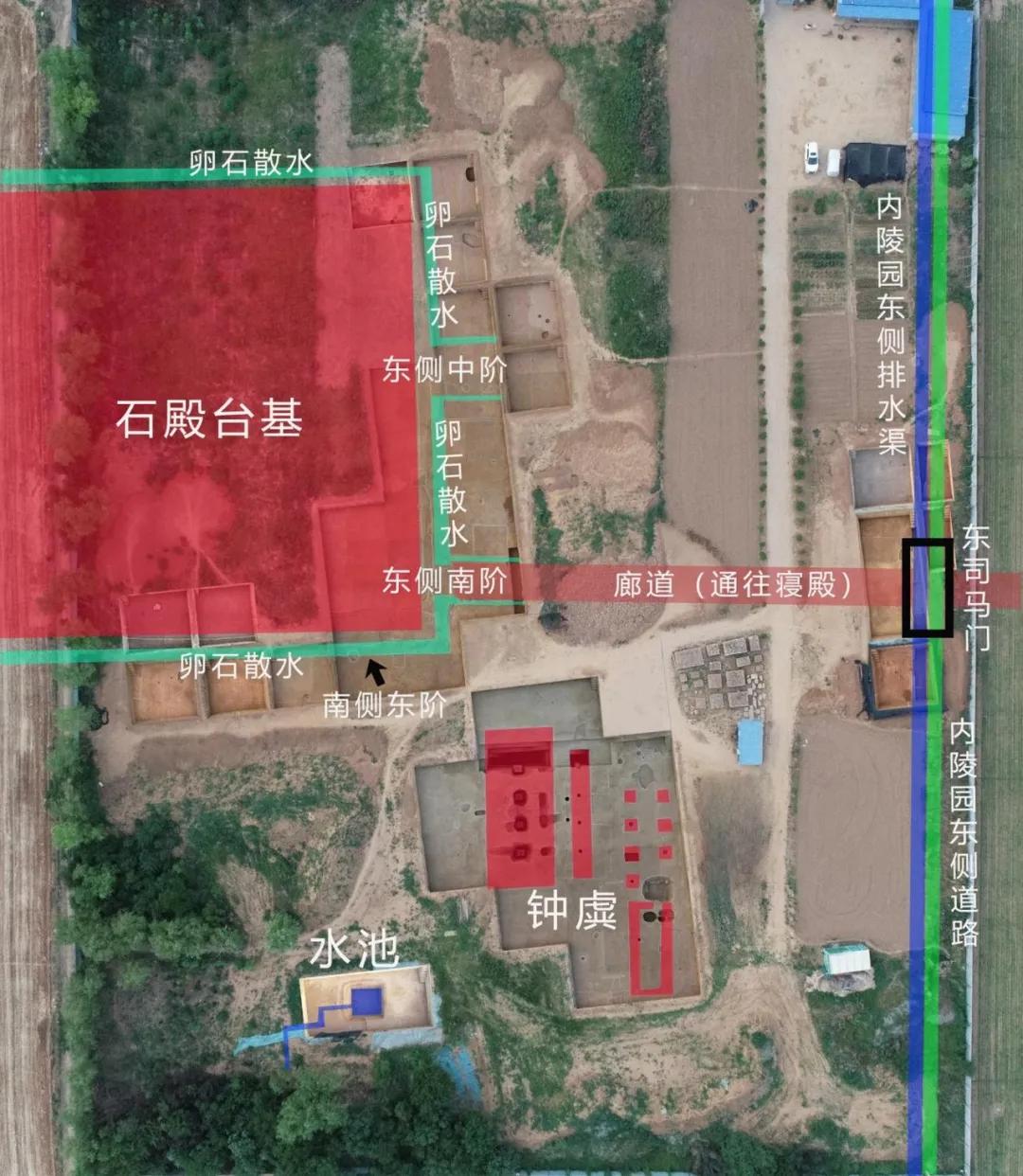

白草坡東漢陵園內陵園發掘遺跡分布圖。河南省文物考古研究院供圖

洛陽白草坡東漢陵園遺址

白草坡東漢陵園遺址位於河南省洛陽市龐村鎮白草坡村,地處萬安山北麓高坡和伊洛河谷地交界的前緣,屬洛南東漢帝陵的組成部分,位於洛南東漢帝陵核心區北部。

2024年主要發掘了一號、五號建筑單元及周邊遺存,通過近幾年的發掘工作,結合文獻記載,基本確認這兩組建筑分別對應文獻中記載的石殿和鐘虡。

通過白草坡東漢陵園近年來的考古工作,關於陵園布局、陵主歸屬等問題都取得了重要突破。

第一,陵園構成要素和布局模式更加清晰﹔第二,首次發現秦漢時期的鐘虡遺址,為該類建筑的研究提供了重要材料﹔第三,初步判斷白草坡陵園為東漢桓帝宣陵,由柱礎石上發現“元嘉二年”(東漢桓帝年號)題記,可確定陵園始建年代上限為桓帝時期,而漢桓帝的宣陵又是洛南東漢陵區年代最晚的一座帝陵,據此推測陵主為漢桓帝劉志,這也是首次通過考古發掘工作確認東漢帝陵陵主歸屬,學術意義重大﹔第四,為東漢時期建筑材料的類型學研究提供了重要資料,可將白草坡陵園所獲取的遺物視為較為純淨的東漢末期典型樣本,從而為雲紋瓦當等建筑材料分期提供較為可靠的証據。

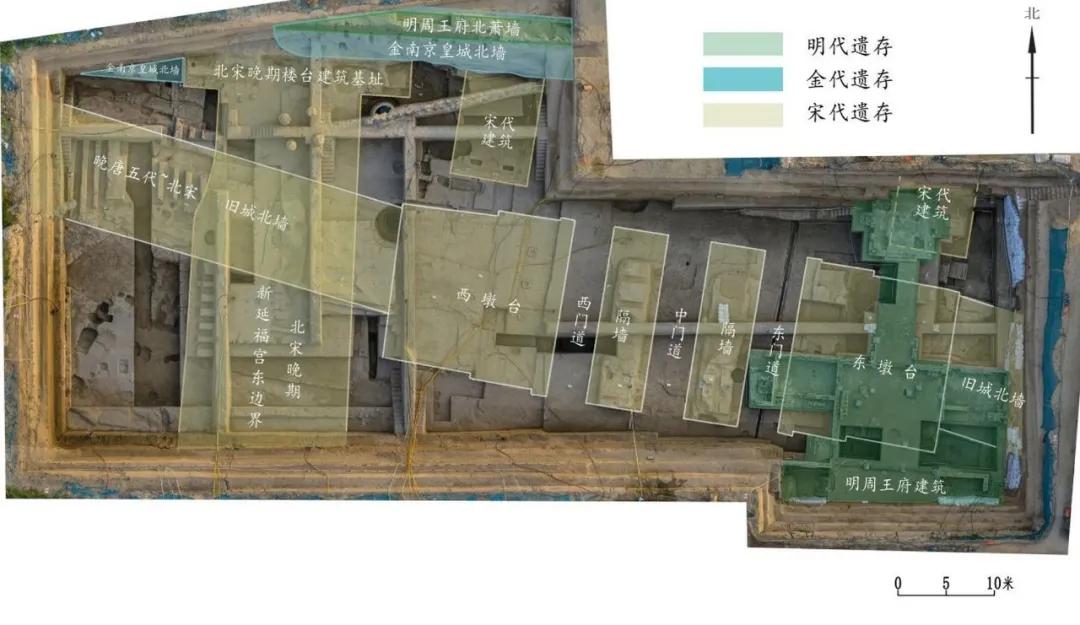

景龍門遺址主要遺跡平面示意圖。河南省文物考古研究院供圖

北宋東京城景龍門遺址

2023年-2024年,河南省文物考古研究院聯合開封市文物考古研究院、鄭州大學、河南大學在配合開封老城區城市基本建設過程中發現景龍門遺址並對其進行了全面發掘。此次發掘工作共清理唐至明等不同歷史時期的城門、城牆、建筑、道路、水井、農田等遺存70余處,出土遺物2100余件。

唐五代至北宋早中期遺存主要為舊汴州城北牆和城內道路。北宋晚期——金代遺存有景龍門、延福宮東牆、樓台建筑、金南京皇城北牆等,其中以景龍門遺址最為重要。此外,還發現有明代周王府北蕭牆、農田、道路、祠廟及別院等。

景龍門、內城北牆、延福宮東牆等遺存的發現為北宋東京城復原研究確定了關鍵節點。景龍門遺址是目前國內考古發現北宋時期規模最大、規格最高的都城城門遺址,填補了北宋東京內城城門考古的空白。

景龍門向南街巷為大內東夾道,為確定大內東邊界位置提供了重要証據。考古發掘結果顯示,景龍門夯筑、磚牆砌造等工藝與《營造法式》壕寨、磚作制度相符,可視為北宋晚期官式建筑的典范。

遺址考古發現的唐—明代不同時期城牆及建筑遺存地層關系明確,時代特征明顯,清晰揭示了開封從唐代汴州城到五代、北宋、金代都城,再到明代府城的歷史變遷過程,為研究中華文明延續性發展提供了重要實物材料。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量